Siedlungsgeschichte

Ansiedlung

der Deutschen in Galizien

Bei der 1. Teilung Polens 1772 kam Galizien an Österreich. Es sollte aber mehr als ein Jahrzehnt vergehen, bis das System der österreichischen Kolonisation hier seine Reifeform erreichte.

Galizien war durch die ländliche deutsche und deutschrechtliche Kolonisation des Mittelalters bereits ein erschlossenes und für die damalige Zeit dicht besiedeltes Gebiet, so daß für eine neue bäuerliche Kolonisation größeren Ausmaßes keine ausreichenden Siedlungsflächen zur Verfügung standen. Die Regierung verfügte nur über die von den polnischen Königen übernommenen Starosteigüter, die Ländereien des 1773 aufgelösten Jesuitenordens und über die seit 1782 von Joseph II. eingezogenen Klöster.

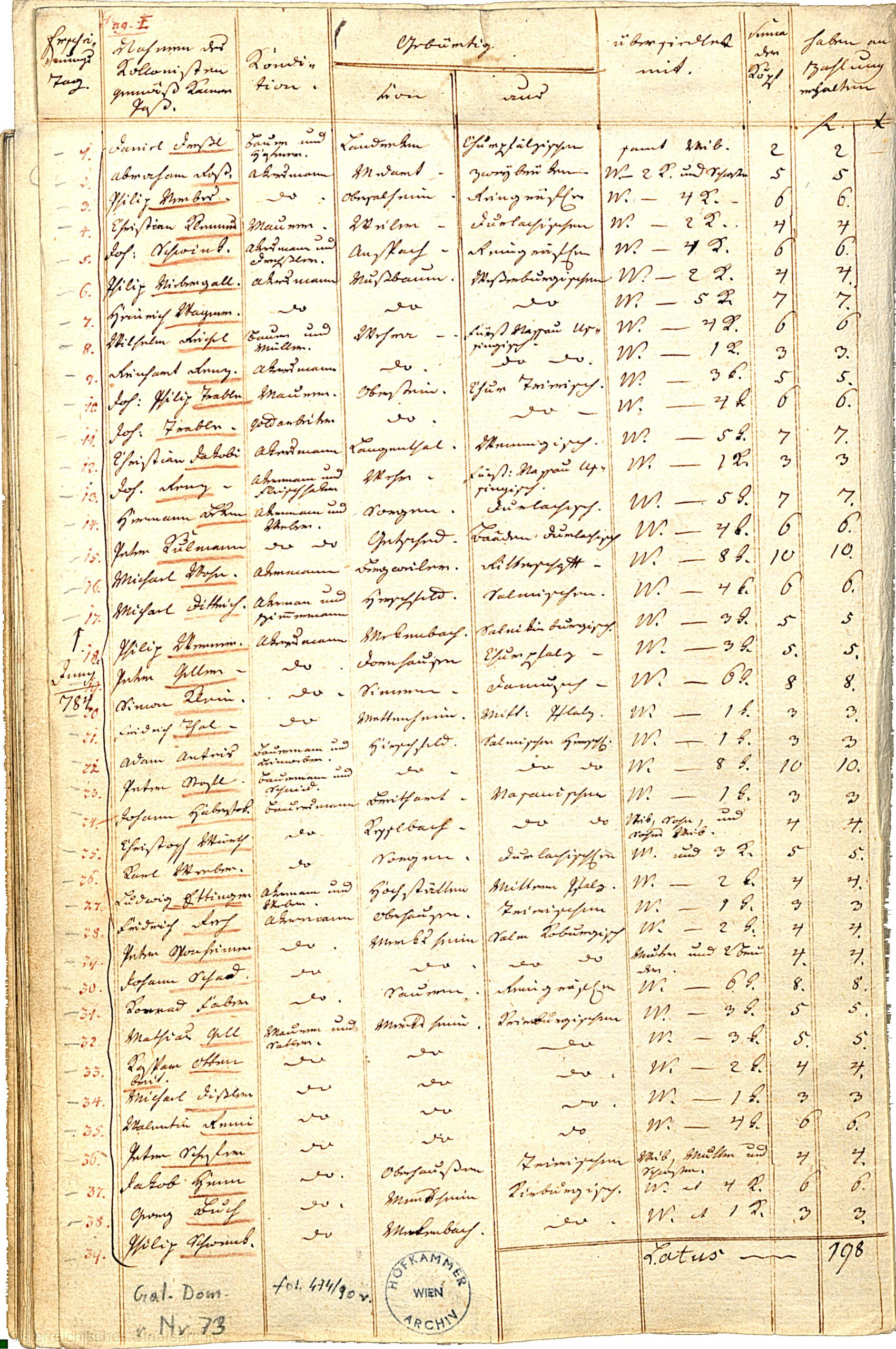

Kaiser Joseph II, Sohn Maria Theresias, hatte am 13.10.1781 ein „Toleranzpatent“ erlassen und am 21.09.1782 das „Ansiedlungspatent“, welches „eine gänzlich vollkommene Gewissens- und Religions-Freyheit“ zusicherte und somit auch evangelischen Personen die Ansiedlung im katholischen Staatsgebiet erlaubte. In den Jahren 1782–1785 zogen 3.216 deutsche Familien mit 14.669 Personen, hauptsächlich aus der Pfalz kommend, nach Galizien (Angabe nach den Wiener Ansiedlungslisten, Ausschnitt aus der Original Ansiedlungsliste vom 27.06.1784). Unter Kaiser Franz II kam es zwischen 1802–1805 zu einer Nachkolonisation, in deren Ergebnis 629 Familien aus den deutschen Westgebieten und weitere 603 Familien aus österreichischen Gebieten in Galizien einwanderten.

Zwischen 1811-1848 fand eine Böhmer- und Egerländer Kolonisation statt mit ca. 400 Familien in 22 Stammdörfern in den Karpathen bzw. an deren Rand.

Die österreichische Ansiedlungsbehörde war bedacht, Kolonisten gleichen Glaubens möglichst in einer Siedlung anzusiedeln. Von den etwa 163 deutschen Orten in Galizien waren etwa 90 rein evangelisch, etwa 50 rein katholisch; die anderen Orte waren gemischt-konfessionelle Siedlungen.

Die geschlossenen Dörfer der deutschen Ansiedler wurden Kolonien genannt. Aber nur wenige der deutschen Dörfer bildeten eigene Gemeinden, die meisten sind an alte polnische oder ruthenische Dörfer angebaut worden. Wurden einzelne oder kleinere Gruppen von deutschen Familien mitten in bestehende slawische Ortschaften hineingesetzt, sprach man von Einsiedlungen.

Weitere Informationen:

- Zur Vorgeschichte der Galizien-Auswanderung aus dem südwestdeutschen Raum.

- Die Galizien-Auswanderung aus dem südwestdeutschen Raum.

- Über 150 Jahre neuzeitliches Deutschtum in Galizien endet mit der Umsiedlung 1939/1940.

- Was aus den Galiziendeutschen und ihren Siedlungen wurde.

> Informationen über deutsche Siedlungen in Galizien

> Städte in Galizien in den Jahren 1838-1905 –

historische Texte aus alten Lexika

> Die Umsiedlung der Galiziendeutschen mit Beginn des II. Weltkrieges 1939/1940

> Das endgültige Aus der Galiziendeutschen mit der Flucht 1944/1945

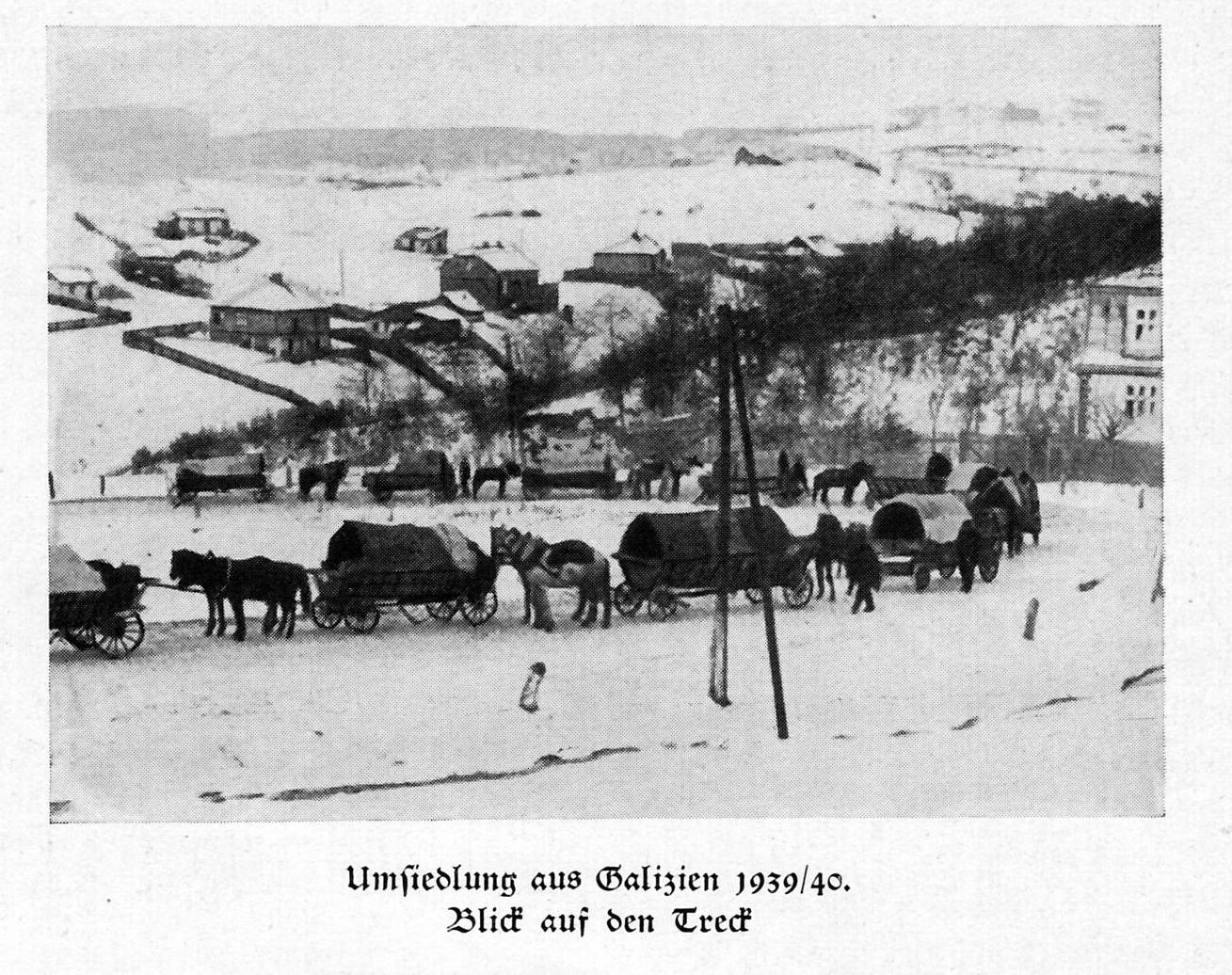

Die Umsiedlung der Galiziendeutschen mit Beginn des II. Weltkrieges 1939/1940

Oberhalb wurde die Auswanderung nach Galizien mit verschiedenen Aspekten beschrieben; an dieser Stelle aber der Blick auf das Ende dieser kleinen Gruppe von Auslandsdeutschen, die bis zu der zwangsweisen Migration in der heutigen Ukraine und dem heutigen Polen zu Hause waren.

Der sogenannte “Hitler – Stalinpakt“ vom 23. August 1939 entschied mit seien Auswirkungen über das Schicksal der Galiziendeutsche.

Am 23. August 1939 wurde in Moskau der „Deutsch-Sowjetische Nichtangriffsvertrag“ unterzeichnet. Die Moskauer Vereinbarungen– inklusive des „Geheimen Zusatzprotokolls“, in dem das nationalsozialsozialistische Deutsche Reich und die stalinistische Sowjetunion ihre beiderseitigen Einflusssphären in Osteuropa abgrenzten– waren eine wesentliche Voraussetzung für den deutschen Überfall auf Polen und die Zerschlagung und Aufteilung seines Staatsgebietes.

In sogenannten Umsiedlungsskommissionen wurden die ausreisewillgen Galiziendeutschen erfasst; nahezu 100% verließen ihre Dörfer und Städte. Von der NS Propaganda wurde eine Propaganda initiiert – „ Heim ins Reich“

Quelle: Galiziendeutsche Heimatliteratur

Prof. Erich Müller hat in seinem Buch Zwei Umbrüche in der Geschichte der Galiziendeutschen im 20. Jahrhundert[1] u.a. berichtet (…) Im Dornfelder Pfarrsprengel ließen sich 1738 Personen in die Umsiedlerlisten eintragen; gleichzeitig bereiten die Bauern Treckwagen vor in dem die Erntewagen mit Sperrholz überwölbt wurden. (…)

(…) Am 24.12. 1939 fuhren die alten Leute, Frauen und Kinder mit der Bahn; der Abmarsch des des Treck war für den 27. 12. 1939 vorgesehen. Nach Lück herrschten an diesem Tag -30° C, es war die kaum vorstellbar große Zahl von 333 Wagen und 769 Menschen, die den Landmarsch nach Przemyśl antraten Am 30. Dezember 1939 überschritt der Dornfelder Treck als erster die San-Brücke.(…) Der San war die Demarkationslinie zwischen der Sowjetunion und dem Deutschen Reich, nachdem sie Polen unter sich aufgeteilt hatten.

Für die meisten Galiziendeutschen, die 1939/1940 in das besetzte Polen gelangten, begann oft ein monatelanger Aufenthalt in sogenannten Auffanglagern, bevor die von den Nationalsozialisten propagierte „Ansiedlung“ Reichsgau Wartheland erfolgte.

Für die Umsiedler aus Galizien war es ein Schock, denn die zugewiesenen Bauernhöfe und Häuser in den Städten wurden den polnischen Besitzern entrissen!

[1] Müller, Erich Zwei Umbrüche in der Geschichte der Galiziendeutschen im 20. Jahrhundert, Freunde der Martin-Opitz –Bibliothek – Herne 2016

Das endgültige Aus der Galiziendeutschen mit der Flucht 1944/1945

Wie war die Situation Anfang Januar 1945 für die Galiziendeutschen im Osten des Reichsgau Wartheland? Die Rote Armee war mit Ihrer Offensive 1944 ganz dicht an den Reichsgau Wartheland vorgestoßen, die Front verlief in diesem Gebiet an der Weichsel.

Zu dieser Zeit auf den Bauernhöfen und Städten waren meist nur die Frauen, Kinder und Alte, da die jungen Männer zur Wehrmacht einberufen waren. Auf den Bauernhöfen waren also die Frauen auf sich alleingestellt und mussten die Wirtschaft im fünften Jahr nach der „Ansiedlung“ mit polnischen Knechten und Mägden bewältigen.

Am 12. Januar 1945 begann die sowjetische Großoffensive an der Weichsel, bereits am 19.Januar erreichen die Verbände der Roten Armee die Großstadt (damals Litzmannstadt; Lodsch) Łódź.

„Mit Beginn der sowjetischen Offensive am 12. Januar 1945 war die Lage aber eine völlig andere. Die sowjetischen Angriffsspitzen, die sofort tief in das deutsche Hinterland hineinstießen , hatten schon nach wenigen Tagen den Ostrand des Warthegaus erreicht. […] Dies führte zu einer unkontrollierten Flucht der noch nicht eingekesselten deutschen Verbände nach Westen.“ (Rogall[1]1993, S. 28–36)

Nun war es für die Galiziendeutschen eine Flucht geworden, das war oft mit dem viel zu spät erteilten Räumungsbefehl in den Dörfern verursacht. Die Januartage des Jahres 1945 waren sehr kalt, auch das war ein Teil des Chaos auf den verstopften Straßen, die von den rückflutenden Einheiten der Wehrmacht verstopft waren. Es kam auch dazu, dass teilwiese Trecks von den sowjetischen Panzerspitzen überrollt wurden. Die hohen Verluste an Menschenleben unter der fliehenden deutschen Bevölkerung hatte ihre Hauptursache in der viel zu späten Auslösung der Räumungsaktion. Das Vertrauen in die NSDAP Parteiführer und in die Wehrmacht war zerstört. Ursprünglich sahen die Evakuierungspläne ja nur Auffangräume im westlichen Teil des Warthegaus vor, aber die Trecks mussten weiter über die Oder fahren.

Die Trecks waren zwischen 10 und 30 Tagen unterwegs, der Treck von Kalisch Stadt fand zum Beispiel erst seinen Aufnahmeraum in Weißenfels, heute Sachsen Anhalt.

Familie Nikolaus S., fuhr am 20. Januar 1945 von Ostrowo / Mala Topola los und kam in der ersten Märzwoche im Saalekreis (Sachsen.Anhalt) an.

Nach eigenen Erhebungen des Hilfskomitees der Galiziendeutschen in den 1950er Jahren zeichnete sich folgendes Bild über das Verbleiben der Deutschen aus Ost- und Westgalizien in den beiden deutschen Staaten ab.

[1] Joachim Rogall, Die Räumung des »Reichsgaus Wartheland« vom 16. bis 26. Januar 1945 im Spiegel amtlicher Berichte , Jan Thorbecke Verlag Sigmaringen 1993

Die dörflichen Gemeinschaften der galizischen Dörfer hatten sich mit der Flucht in das kriegszerstörte Deutschland 1945 endgültig aufgelöst.

In dieser Notsituation erhielt der Superintendent Dr. Theodor Zöckler 1946 von der Britischen Militärregierung die Erlaubnis das „Hilfskomitees der Galiziendeutschen A. u. H. B. im Hilfswerk der Evangelischen Kirche in Deutschland“ zu gründen. Gemeinsam mit Vertrauensleuten, bestehend aus bekannten Persönlichkeiten, wie Pfarrer und Lehrern, wurde erste Schritte eingeleitet, um die Verbindung zu den zerstreuten Landsleuten herzustellen.

Ende der 1940er Jahre waren das die wichtigsten Aufgaben für das Hilfskomitee der Galiziendeutschen:

- Die karteimäßige Erfassung unserer Volksgruppe,

- Rückführung unserer Landsleute aus Polen,

- Seelsorgerische Betreuung und Veranstaltung von Heimattreffen,

- Materielle Betreuung sowie deren Vermittlung,

- Beratung und Unterstützung in Fragen der Seßhaftmachung, Existenzgründung, Kreditbeschaffung, des Zuzugs, des Lastenausgleichs und der Altersversorgung,

- Vermittlung von Ersatzurkunden, Bearbeitung von Auswanderungsfragen.

Verteilung der 1945 geflüchteten Galiziendeutschen in beiden deutschen Staaten nach eigenen Erhebungen des Hilfskomitees

Dieser Rückblick auf die Situation für die kleine Volksgruppe der Galiziendeutschen ist auch ein Ausdruck dafür, dass es über Jahrzehnte gelungen ist das Erbe und die Geschichte in einem Archiv zu sichern und mit einer Monatsschrift und einer Jahresschrift den Mitgliedern eine Informationsbasis zu bieten.

- Der Blickpunkt Galizien – Das Heilige Band existiert 2025 im 79. Jahrgang!

Es ist aber eine Tatsache, dass neben dem Fehlen der Erlebnisgeneration (im Jahr 2025) auch die Zahl der Mitglieder weiter zurückgeht; deshalb ist eine interaktive Plattform als Identität des Vereins „ Die Galiziendeutschen – Geschichte und Erinnerungskultur“ bedeutsam für künftige Aktivitäten.

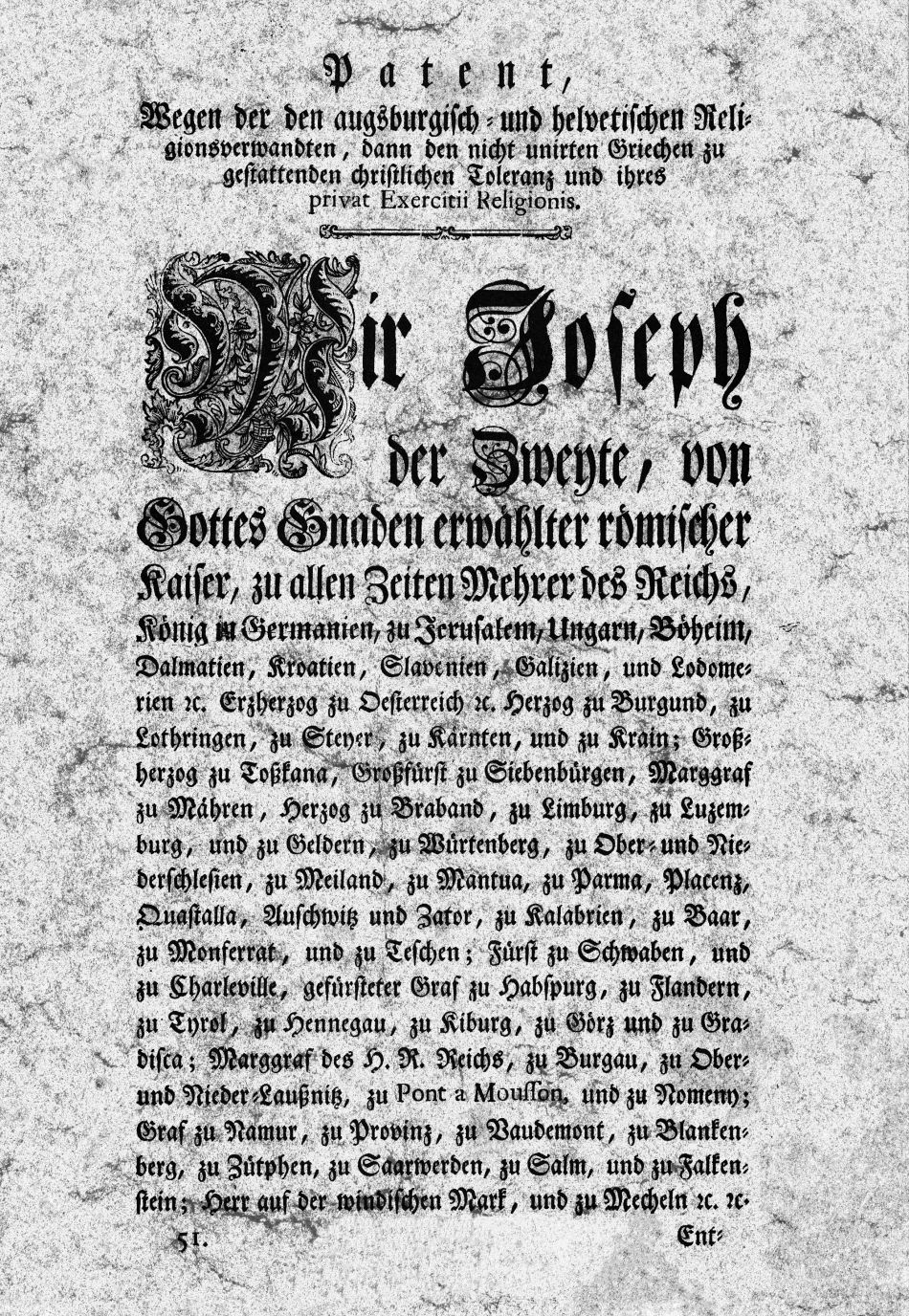

Das Toleranzpatent von 1781

Gleichstellung nicht-katholischer Christen

Das Toleranzpatent von 1781 erlaubt den nicht-katholischen Christen die freie Glaubenspraxis und die Errichtung von (nach Möglichkeit kaum als solche erkennbaren) Bethäusern ab einer Gemeindegröße von 100 Familien. Sie erhalten generell gleiche Rechte und Pflichten wie die katholischen Untertanen. (Börries Kuzmany)

Quelle: Seefeldt, Fritz: Quellenbuch zur deutschen Ansiedlung in Galizien unter Kaiser Joseph II., Plauen im Vogtlande 1935 S. 23-25

Toleranzpatent Josephs II. vom 10.11.1781

Vorbemerkung: So wie das Ansiedlungspatent den Ansiedlern den Weg zur Auswanderung äußerlich frei machte, so schuf dies Toleranzpatent die innere Voraussetzung für die galizische deutsche Besiedlung.

Gleich nach Maria Theresias Tode tritt hier ein ganz neuer Geist in Erscheinung. Von höchster Stelle wird „die Schädlichkeit des Gewissenszwanges“ betont und „vom Nutzen einer wahren christlichen Toleranz“ für Staat und Religion geredet. Die Katholiken dürfen eigene Pfarrer, Lehrer, Bethäuser und Schulen – fast unbeschränkt – erhalten. Staatsbürgerlich werden sie so gut wie gleichgestellt. Selbst in der Mischehe kann wenigstens der protestantische Vater seine Söhne protestantisch erziehen. – Nur wo’s ums Geld geht, wagt Joseph noch keine Lockerung des Parochialzwangs. Der katholische Pfarrer muß keine „jura stolae“ bekommen, auch wenn zwei Protestanten von einem protestantische Pfarrer getraut werden oder der protestantische Geistliche einen Evangelische zu Grabe geleitet. Das bedeutet grundsätzlich die Anerkennung des katholischen Pfarrers als des eigentlichen „parochus“ und praktische eine schwere finanzielle Doppelbelastung: Man mußte zwei Pfarrern die Gebührer zahlen.

Damit wird im Gegensatz zu den städtischen Ansiedlern aus Maria Theresias Zeit (I. 4) und im Gegensatz zum Warschauer Traktat (I. 1) für die Kolonisten der Grund zu einem verschiedenen Recht gelegt (vgl. Dorbem zu I, 4 und zu I, 16).

Das Patent steht ursprünglich in der amtlichen Sammlung Continuatio edictorum et mandatorum universalium in regnis Galicae et Lodomeriae a die 1. Januarii ad ultimum Decembris 1781 emenatorum, Lemberg, S. 110 f. und wurde von Kolatschek a. a. D. S. 238 abgedruckt. Wir geben hier natürlich die für Galizien bestimmte Fassung wieder.

Faksimile des Toleranzpatents von 1781, Kaiser Joseph II., gemeinfrei – via Wikimedia Commons

Das Ansiedlungspatent vom 21.September 1782

Ansiedlungspatent Josephs II.

Wien, den 21. September 1782

Wir Joseph der Andere, von Gottes Gnaden erwählter Römischer Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs, König in Ungarn, Böhmen, Galizien und Lodomerien etc. thun hiermit Jedermänniglich kund, daß Wir in unsern Königreichen Ungarn, Galizien und Lodomerien viele unbesetzte, leere und öde Gründe besitzen, welche Wir gesonnen mit Deutschen Reichsgliedern, besonders aus dem Ober-Rheinischen Kreise, anzusiedeln. Zu dem Ende versprechen Wir, bei unserer angebohrenen kaiserl. königl. Parole allen zu uns wandernden Reichs-Familien, deren Wir viele Tausende an Ackersleuten und Profeßionisten benöthiget sind:

Erstens: Eine gänzlich vollkommene Gewissens- und Religions-Freyheit; wie auch jede Religions Parthey mit denen benöthigten Geistlichen, Lehrern, und was darzu gehöret auf das voll kommenste zu versorgen.

Zweitens: Eine jede Familie mit einem ordentlichen neuen nach Landes-Art geräumigen Haus, nebst Garten zu versehen.

Drittens: Die Ackersleute mit dem zu jeder Familie erforderlichen Grund, in guten Aeckern und Wiesen bestehend, wie auch mit dem benöthigten Zug- und Zucht-Vieh, dann Feld- und Haus Geräthschaften zu beschenken.

Viertens: Die Profeßionisten und Tagwerker hingegen, haben sich blos deren in der Haus wirthschaft nöthigen Geräthe zu erfreuen: wo nebstbei aber denen Profeßionisten für ihre Handwerks-Geräthe anzuschaffen 50 Gulden Rheinisch im Baaren ausgezahlt werden.

Fünftens: Der älteste Sohn von jeder Familie ist und bleibt von der Militär-Rekrutierung befreyet.

Sechstens: Jede Familie erhält von Wien aus freie Transportierung bis auf Ort und Stelle der Ansiedlung, wozu die benöthigten Reisegelder ausgezahlt werden; darnach dauert die Verpflegung noch so lange fort, bis die Familie im Stande ist, sich selbsten zu ernähren. Sollte aber nach dieser Unterstützungs-Frist eine oder andere Familie in ein unverschuldetes Unglück gerathen, so wird gegen dreyjährige Rückerstattung aller Vorschub geleistet.

Siebentens: Um die neuen Ankömmlinge, welche auf der Reise, oder wegen Veränderung des Klimas, oder auch auf sonstige Weise erkranken, möchten, so geschwind als möglich in ihren vorigen gesunden Zustand zu versetzen, werden Spitäler angelegt, um dieselbe darinnen auf das sorgfältigste unentgeltlich zu verpflegen.

Achtens: Endlich wird diesen Reichseinwanderern von dem Tag ihrer Ansiedlung an, durch ganze zehn Jahre die Freyheit zugesichert; binnen welcher Zeit solche von allen Landes- und Herrschafts-Steuern, Abgaben und Lasten, wie sie auch Namen haben möchten, gänzlich befreyet seyn, und verbleiben sollen: Nach Verlauf dieser zehen Frey-Jahre aber sind sie verbunden eine leidendliche landesübliche Steuer-Abgabe, so wie andere Landes-Einwohner, zu entrichten.

Welchen Entschluß und Willensneigung Wir zur Steuer und Wahrheit mit Urkund dieses, besiegelt mit Unserm K.K. aufgedruckten Sekret-Insigel bestätigen, so gegeben Wien am ein und zwanzgisten September, Anno siebenzehnhundert zwei und achtzig. Unserm Reiche des Römischen im neunzehnten, des Ungarischen und Böhmischen im zweyten. Joseph II (Siegel )